令和4年寅年 豆知識編

四文字熟語 ことわざ 慣用句

令和4年寅年

<寅年についての言い伝え>

十二支ができた中国では、本当は寅ではなく獅子だったということです。 昔、獅子(ライオン)は悪事を働いていたことから、神様は獅子を十二支の動物から外したいと考え、そこで代わりの動物を探し、人間に害を及ぼす獣を退治する寅を獅子の代わりに入れたという言い伝えがあります。<寅年 特徴 性格>

☆寅年は、春が来て根や茎が成長する時期、草木が伸長を始める状態とされている。

☆虎は、毛皮の模様から前身が夜空に輝く星と考えられていた存在。『決断力と才知』の象徴としての意味もあり、縁起物としても親しまれている。

★責任感・正義感が強い!

★チャレンジ精神が旺盛!

<虎にまつわることわざ>

十二支では”寅”、ことわざでは”虎”を使う。

●虎は千里行って千里帰る(とらはせんりいってせんりかえる)

虎は1日に千里を往復できる。⇒勢いが盛んなさま!

●虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけついらずんばこじをえず)

虎の住む洞穴に入らなければ虎の子を捕まえることが出来ない。⇒リスクを冒さなければ成功を得られないこと!

強大な力量を持ち、実力が伯仲する二人の英雄や豪傑を示す言葉。

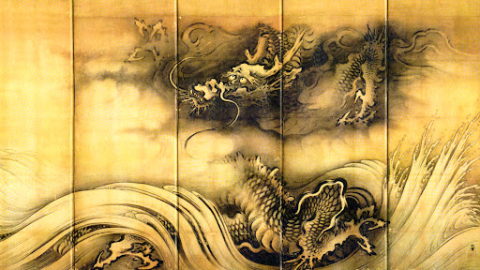

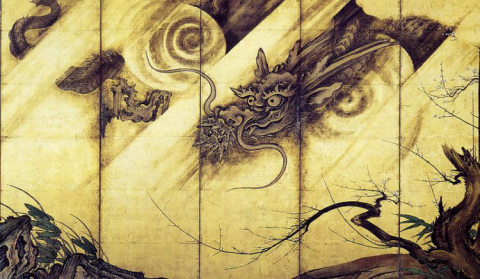

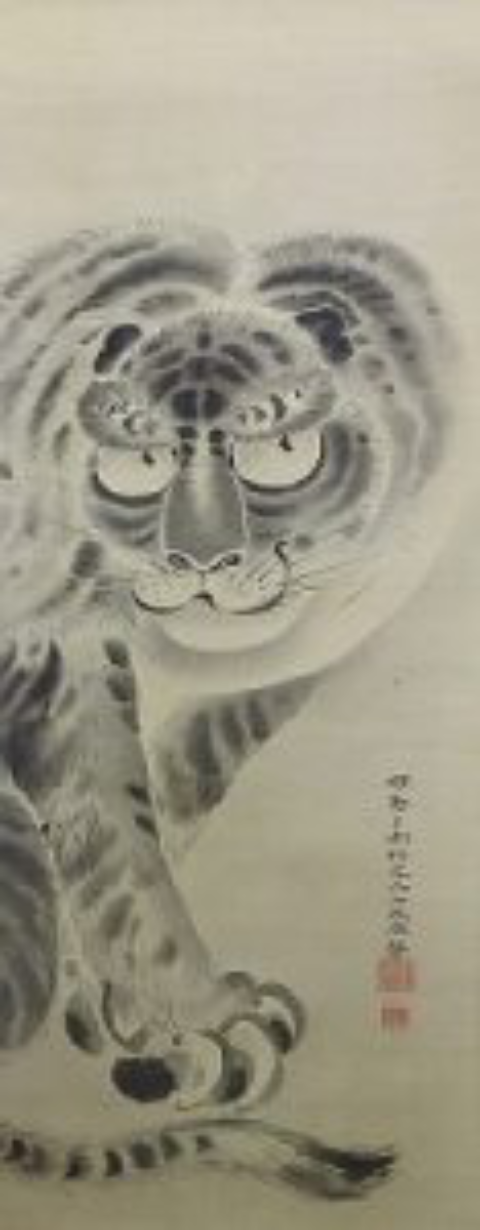

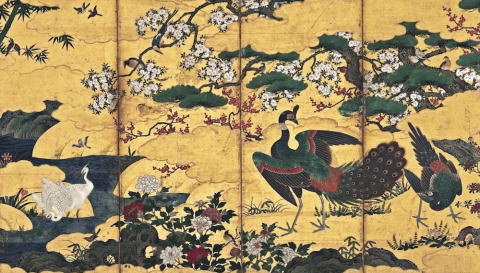

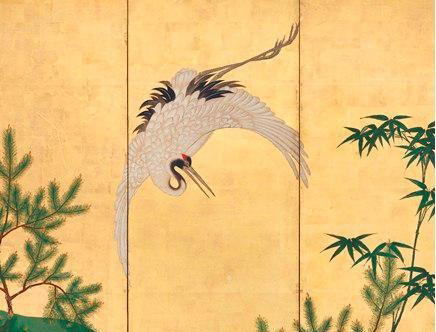

<龍虎図>

実力の伯仲するもの同士が激しく闘うという、闘争心を表しており、龍は天から降りる様を、虎は口を大きく開けて威嚇している様を描いている。「龍虎図屛風」」

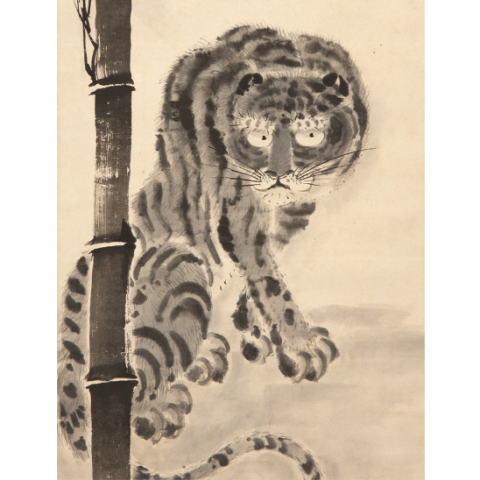

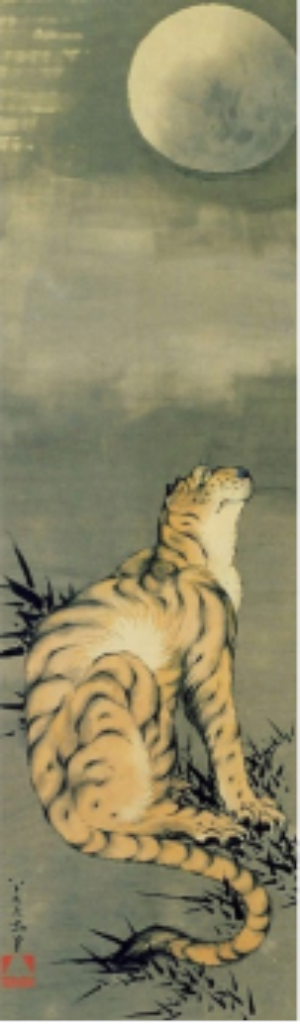

<虎と竹やぶ>

虎は象の群れから逃れるため、竹やぶに身を潜めたとの言い伝えから、水墨画や屏風絵などで「虎と笹」はセットで描かれることが多い。「ささ」と読むこともある「酒」と笹とを掛けて、酔っぱらうことを「虎になる」、泥酔している人を「大虎」と表現する。

”寅年-狩野派 豆知識編”

(資料:書籍、インターネット参照)

「虎から始まる四文字熟語」

(1)虎視眈眈(こし たんたん)

力のあるものが、機会をじっくりと窺っている様子。「虎視」は虎が獲物をじっくりと狙うこと。「眈眈」は睨む、見下ろすという意味。

(2)虎踞竜蟠(こきょ りょうばん)

地形が険しく、攻めにくい地域のこと。または、すぐれた能力のある者が、とある地域を手に入れて、そこで権勢を振るうこと。または、文章に勢いがあること。「虎踞」は虎がうずくまってじっとしていること。「竜蟠」は竜がとぐろをまいてじっとしていること。

(3)虎渓三笑(こけい さんしょう)、(「専念する」に共通する四字熟語、一意専心)

あることに夢中になって、他のことを全て忘れてしまうこと。「虎渓」は中国の江西省の廬山にあったとされる谷の名前。「三笑」は三人で笑うこと。

(4)虎穴虎子(こけつ こし)、(「危険を伴う」に共通する四字熟語、火中取栗 かちゅう しゅりつ)

危険なことをしなければ、大きな利益や功績を得ることはできないということ。「虎子」は虎の子ども。虎の子どもを捕らえるためには、危険な虎の巣穴に入るしかないという意味。「虎穴に入らずんば虎子を得ず」を略した言葉。

(5)虎口余生(ここう よせい)、(「助かる」に共通する四字熟語、九死一生 きゅうし いっしょう)

極めて危険な状況から、奇跡的に助かること。「虎口」は虎の口のことから、極めて危険な目に遭うことのたとえ。「余生」は死にそうな状況から生き残ること。

(6)虎嘯風生(こしょう ふうしょう)、(「活躍する」に共通する四字熟語、獅子奮迅 しし ふんじん)

すぐれた能力を持つ人が機会を得て奮起することのたとえ。「虎嘯」は虎が吠えること。「風生」は風が発生すること。虎が吠えて風が激しく巻き起こるという意味。

(7)虎頭蛇尾(ことう だび)、(「勢いが弱くなる」に共通する四字熟語、士気阻喪 しきそそう)

始めは勢いがあるが、終わりになるとなくなってしまうことのたとえ。頭は大きくて立派な虎の頭だが、尾は蛇のように細く弱々しいという意味。

(8)虎豹之文(こひょうの ぶん)

才能と知恵のどちらもある人は、才能と知恵があるために災いを招くということのたとえ。虎や豹は毛皮が美しいために、狩りをする気を起こさせるという意味。「文」は文様。

(9)虎皮羊質(こひ ようしつ)

外見は立派だが、中身が伴わないこと。羊に虎の皮を被せるという意味。

(10)虎尾春氷(こび しゅんぴょう)、(「危険」に共通する四字熟語、一触即発 いっしょくそくはつ)

極めて危険なことのたとえ。または、危険なことをすることのたとえ。虎の尾を踏んで、春の厚みの無い氷の上を歩くという意味。

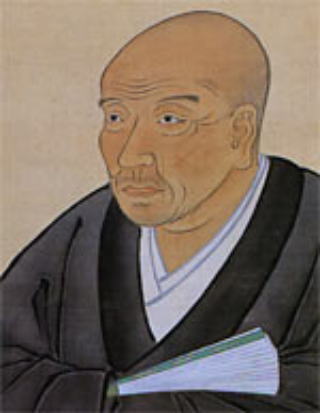

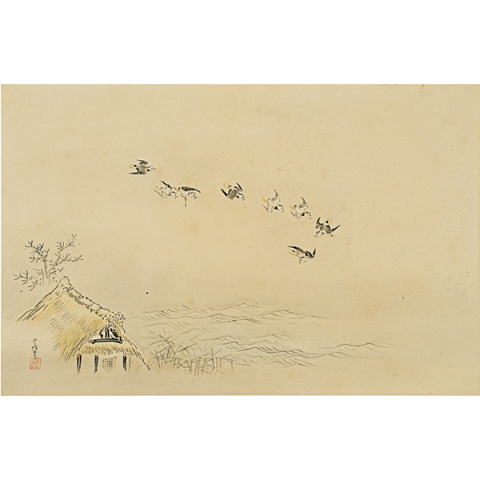

狩野山雪

(かのうさんせつ)

(天正18年(1590年)- 慶安4年3月12日(1651年5月1日))

江戸時代初期の狩野派の絵師。京狩野の画人狩野山楽(光頼)の婿養子で後継者。

狩野山楽の弟子で、その娘と結婚し養子となり狩野姓を授けられた山雪。

山楽の助手として活躍し師が没したのち後を嗣ぎ、京狩野の第2代となる。

『龍虎図屏風』

「竜虎の四文字熟語」

(1)竜攘虎搏(りょうじょう こはく)、(竜のよみ:りょう or りゅう)

力量が互角の者同士が激しい戦いを繰り広げること。「攘」は払うこと。「搏」は殴ること。竜が払い、虎が殴るということで、竜と虎が激しい戦いをするという意味。

(2)竜騰虎闘(りょうとうことう)、(「争う」に共通する四字熟語、悪戦苦闘)

力の伯仲する二者が、力を尽くして激しく戦うこと。雌雄を決するような激戦を繰り広げること。▽「騰」は勢い盛んに天に昇ること。

(3)竜跳虎臥(りょうちょうこが)

筆勢が何の束縛も受けず、縦横自在で、さまざまな字様を駆使していること。竜が天に向かって身を躍らせて跳び上がったり、とらが大地にからだを伏せる様子を筆の勢いに比喩したもの。

(4)竜頭蛇尾(りょうとう だび)

初めは勢いがよいが、終わりのほうになると振るわなくなること。頭は竜のように立派なのに、尾は蛇のようにか細くて、前と後とのつりあいがとれない意味。

(5)竜虎相搏(りょうこそうはく)、(「争う」に共通する四字熟語、悪戦苦闘)

竜と虎が戦うように、強い者同士が激しい戦いをすること。竜と虎が戦うという意味。

(6)竜驤虎視(りょうじょう こし)

竜やとらのように意気が盛んで、権力をもち世の中を威圧すること。▽「驤」は躍り上がること。「虎視」はとらが鋭い目つきで獲物をにらむこと。威勢のある者が世を睥睨へいげいして威圧するさま。竜が勢いよく天に駆け上り、虎が眼光鋭くにらみつける意味。

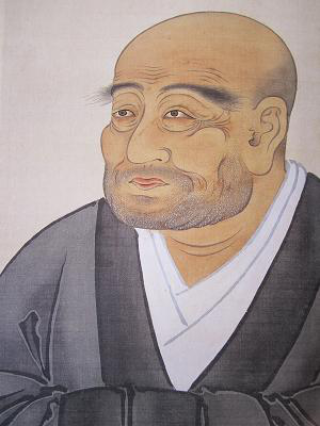

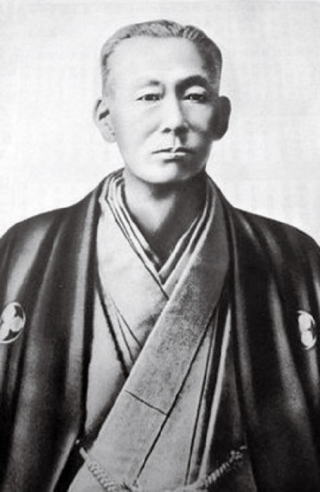

狩野山楽

(かのう さんらく)

狩野山楽(永禄2年(1559年) - 寛永12年8月19日(1635年9月30日)

安土桃山時代から江戸時代初期の狩野派の絵師、京狩野家の始祖。狩野山雪の養父。

狩野永徳の一番弟子。

英才教育を受けたエリート絵師第4代狩野永徳(かのうえいとく、狩野派の棟梁として織田信長、豊臣秀吉に仕え安土城、大阪城、聚楽第などの障壁画を制作)の一番弟子と称されている。山楽は狩野の血筋ではないが武門に生まれ、若くして秀吉に画才を認められて狩野永徳の門人となった絵師。1590年、永徳が東福寺法堂(はっとう)天井画の制作途上に倒れたあとを引き継ぎ絵を完成させたのが山楽である。晩年に二条城行幸御殿の障壁画にも携わるが、中心となるところは「江戸狩野」に独占され、格下の部屋を受け持た後は、山楽一門は京都で活躍し、「京狩野」と呼ばれている。

『龍虎図屏風』

龍は天から舞い降りてくる様を、虎は大口を開けて威嚇している様を描いている。

橋本雅邦

(はしもとがほう)

天保6年7月27日(1835年8月21日)- 明治41年(1908年)1月13日)

橋本雅邦は幕末から明治時代に活躍した狩野派の絵師、日本画家。

父は狩野養信門下の狩野派絵師・橋本養邦。

幼少時より父から絵を学び、12歳で養信に入門。江戸狩野派。

『龍虎図屏風』

狩野山楽 狩野山雪 橋本雅邦

狩野派 虎図

狩野芳崖竹「林猛虎図」幕末~明治、 狩野永徳「虎図」桃山時代前期

狩野了承「虎図」江戸時代後期、 江戸時代を代表する浮世絵師の葛飾北斎

(1760年から1849年まで)が描いた「虎図」

狩野派虎図襖

狩野永徳筆「唐獅子図」 狩野探幽「竹林群虎図」

「虎を含むことわざ」

(1)苛政は虎よりも猛し(かせいはとらよりもたけし)

【意味】悪政は人を食い殺す虎よりも恐ろしいということのたとえ。「苛政」とは、重税・弾圧などが厳しい政治のこと。酷政。

【注釈】孔子が泰山のふもとを歩いていると、一人の婦人が墓の下で泣いており、そのわけを聞くと婦人は「夫と子供と舅が虎に食い殺された」と答えた。孔子が「それならば、何故この地から出て行かないのか」と尋ねると、婦人は「ここでは税金を取り立てるむごい政治が行われていないからだ」と言ったという故事に基づく。

【例文】「苛政は虎よりも猛しというから、この国からは出て行こう」

(2)騎虎の勢い(きこのいきおい)

【意味】勢いやはずみがついてしまったら、途中でやめられないことのたとえ。

【注釈】「騎虎」とはトラの背中に乗ることで、トラに乗って走り出すと、途中で降りたらトラに食い殺されてしまうので、仕方なく最後まで走り続けなければならないことから。『隋書・独孤皇后伝』に「大事すでに然り。騎獣の勢い、必ず下ることを得ず(大事の時だ。虎に乗って勢いよく走り出したら、もう下りることはできない、努力して下さい)」とあるのに基づく。

【注意】勢いにのるという意味で使うのは誤り。

【誤用例】「当時の彼らにかなう者はおらず、まさに騎虎の勢いだった」

【例文】始まってしまった以上、騎虎の勢いだ。最後まで全力を尽くそう」

(3)虎穴に入らずんば虎子を得ず(こけつにいらずんばこじをえず)

【意味】危険を避けていては、大きな成功も有り得ないということのたとえ。

【類義】危ない所に登らねば熟柿は食えぬ/危ない橋も一度は渡れ/枝先に行かねば熟柿は食えぬ。

【注釈】虎の子を得るためには、虎の住むほら穴に危険をおかして入らねばならないことから、危険をおかさなければ大きな成功や功名は得られないということ。「虎子」は「虎児」とも書き、「こし」とも読む。

【例文】「もし失敗したらすべてを失うかもしれないが、このチャンスを逃せば大成功も有り得ない。男たるもの虎穴を入らずんば虎子を得ずの気持ちで、一か八か勝負に出るときがあるはずだ」

(4)前門の虎、後門の狼(ぜんもんのとら、こうもんのおおかみ)

【意味】一つの災難を逃れても、またもう一つの災難が襲ってくることのたとえ。

【類義】類義:一難去ってまた一難

【注釈】趙弼『評史』にある「前門に虎を拒ぎ後門に狼を進む(表門で虎の侵入を防いでいるときに、裏門からは狼が侵入してくるの意味)」から。前後から虎と狼に挟み撃ちされては、勇者であってもたち打ちできないということ。

【例文】「コストは上がるし売り上げは下がるしで、うちの会社は前門の虎後門の狼という状態だ」

(5)虎に翼(とらにつばさ)

【意味】もともと強い者や勢いのある者に、さらに威力が加わることのたとえ。

【注釈】虎のような強い者に、空を飛べる翼が加わるということから。多く、好ましくないものに使われる。『韓非子・難勢』に「虎の為に翼をつくることなかれ」とあるのに基づく。

【類義】鬼に金棒

【例文】「権力にものを言わせる彼に重役の肩書きがつくなんて虎に翼だ」

(6)虎の威を借る狐(とらのいをかるきつね)

【意味】権勢を持つ者に頼って、威張る小者のこと。

【注釈】『戦国策・楚策』にある、下記の話に基づく。

虎が狐を食おうとしたときに、狐が「私は天帝から百獣の王に任命された。私を食べたら天帝の意にそむくことになるだろう。嘘だと思うなら、私について来い」と虎に言った。そこで虎が狐の後についていくと、行き合う獣たちはみな逃げ出していく。虎は獣たちが自分を恐れていたことに気づかず、狐を見て逃げ出したのだと思い込んだ。「借る」は「借りる」の文語形で、「虎の威を借りる狐」ともいう。「仮る」とも書く。

【例文】「いつも彼女が強気で偉そうなのは、父親という大きな後ろ盾があるからだよ。能力もないし努力もしないのに、社員に偉そうに命令をする。まるで虎の威を借る狐だ」

(7)虎の尾を踏む(とらのおをふむ)

【意味】きわめて危険なこと。非常な危険をおかすことのたとえ。

【注釈】噛み殺されるかもしれない恐ろしい虎の尾を踏みつけるようなものだという意味から。

『易経・履卦』に「虎尾を履む、人を咬まず」とあるのに基づく。

【類義】危うきこと虎の尾を踏むが如し/危うきこと累卵の如し/蜘蛛の巣で石を吊る/氷を歩む/深淵に臨んで薄氷を履むが如し/虎の口へ手を入れる

【例文】「虎の尾を踏む思いで、激しい乱闘を止めにいった」

(8)虎は死して皮を留め、人は死して名を残す(とらはししてかわをとどめ、ひとはししてなをのこす)

【意味】虎が死んだ後にも美しい毛皮を残すように、人は死んだ後に名前を残すような生き方をすべきだという教え。

【注釈】虎は死んだ後その毛皮が珍重され、偉業を成した人は死んだ後その名を語り継がれる。人は名誉を重んじることが大切だという教訓として言われることわざ。

『十訓抄・四』に「虎は死して皮を残す、人は死して名を残す」とあるのに基づく。

「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」ともいう。

【類義】人は一代名は末代/豹は死して皮を留め、人は死して名を留む

【例文】「今の研究成果でも充分認められているが、このままでは終わりたくない。虎は死して皮を留め人は死して名を残すというように、死ぬまでには自分の死後に語り継がれるような偉大な研究成果を残したい」

(9)張り子の虎(はりこのとら)

【意味】主体性がなく人の言うことにただ頷いている人や、首を動かす癖がある人のこと。また、弱いくせに虚勢を張っている人のたとえ。

【注釈】張り子の虎は、張り子で虎の形を作り、よく首が振り動く仕組みになっていることから、首を振る癖がある人や、ただ頷くだけの人のたとえ。また、見かけは虎だが紙で出来ていて中が空洞のおもちゃであることから、見掛け倒しの人をあざけっていう。

【例文】「あの人はいつも自分の意見がなくて、まるで張り子の虎だ」

(10)羊質虎皮(ようしつこひ)

【意味】外見だけは立派だがそれに実質が伴っていないことのたとえ。

【注釈】実際は羊なのに、虎の皮をかぶっているの意味から。「虎皮羊質」「羊質にして虎皮す」ともいう。

【類義】看板倒れ/看板に偽りあり/牛首馬肉/牛首を懸けて馬肉を売る/有名無実

【例文】あいつは羊質虎皮で全然使い物にならなかったよ」

*****************

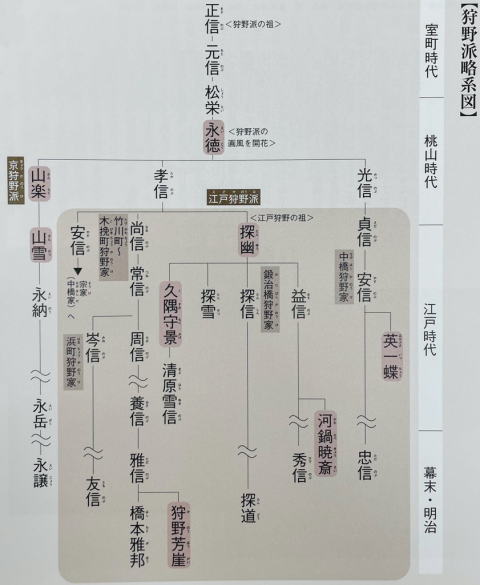

狩野派(かのうは)

狩野派は、日本絵画史上最大の画派。

室町時代中期から江戸時代末期まで、約400年にわたって活動。

狩野派は、室町幕府第8代将軍足利義政の御用絵師だった狩野正信(かのうまさのぶ、中国由来の水墨画を学び、禅寺など義政の注文に応じた絵を描いた画家師。)を祖とし、親・兄弟などの血縁関係を軸にした日本画壇の中心にあった画家集団。狩野派の作品は中国由来の画題を水墨画で描いて着彩し、金箔を貼るなど「漢画」の技法を主軸に置いた、豪壮で格式ばった作品が多く、武家を中心に高い支持を得ていた。

第4代狩野派の画風を開花させたエリート絵師狩野永徳の長男が光信(父永徳とともに安土城の障壁画などを描く。その後、豊臣秀吉に仕え、父永徳が没した後、狩野派の指導者となる。江戸幕府の命で江戸に赴き、江戸城の障壁画を描くが、44歳の若さで死亡。)次男が孝信(父永徳の亡くなった後兄光信を補佐、光信が亡くなった後、狩野派の中心となって活躍する。)である。孝信の長男狩野探幽(かのうたんゆう)は、永徳の孫でもあり、幼いころから抜群の才能を見せ、13歳で将軍徳川秀忠に拝謁(はいえつ)、その眼前で絵を描き、永徳の再来と賞賛された。そして京都から江戸に召され、16歳で幕府の御用絵師となった。長男である探幽が分家となり、父孝信(たかのぶ)のあとは弟尚信(なおのぶ)が、狩野宗家は歳の離れた末弟安信(やすのぶ)が継承、三兄弟すべて御用絵師となって「江戸狩野」250年の礎を築きあげる。探幽は江戸城、二条城、名古屋城、御所などの江戸幕府の大事業に狩野派一門の総師として参加。また大徳寺、妙心寺などの京都の大寺院の障壁画も担当。探幽は、「江戸狩野の祖」として君臨。一方、永徳の一番弟子山楽が「京狩野の祖」として君臨した。

<狩野派絵図>

「四季花鳥図屏風」、「酒伝童子絵巻」 第2代狩野派 狩野元信

「唐獅子図」第4代狩野派 狩野永徳

「鳳凰図屏風」 第4代狩野派 狩野永徳

「上杉本洛中洛外図屏風」 「四季花鳥図」 第4代狩野派 狩野永徳

「鳳凰図屏風」 第4代狩野派 狩野永徳

<江戸狩野派絵図>

「鳳凰図」 江戸狩野派

江戸狩野派

「竹虎図」、「錦鶏鳥」狩野探幽

「鳳凰図屛風」 狩野探幽

江戸狩野派 「牡丹図」狩野邦信 「白牡丹」久隅守景

「流水に梅鳥図」狩野洞琳波信 「孔雀牡丹図」狩野寛静良信

「十二ヶ月和歌歌意画帖」狩野常信 「山水図」狩野典信

![]()

![]()

![]()

![]()